英国への日本の直接投資の謎

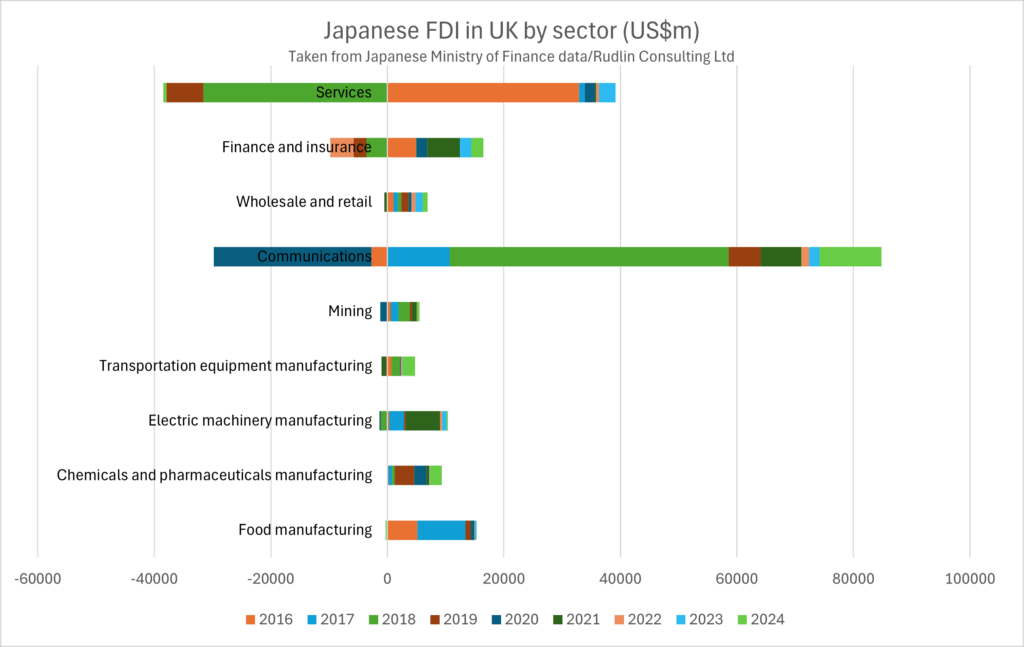

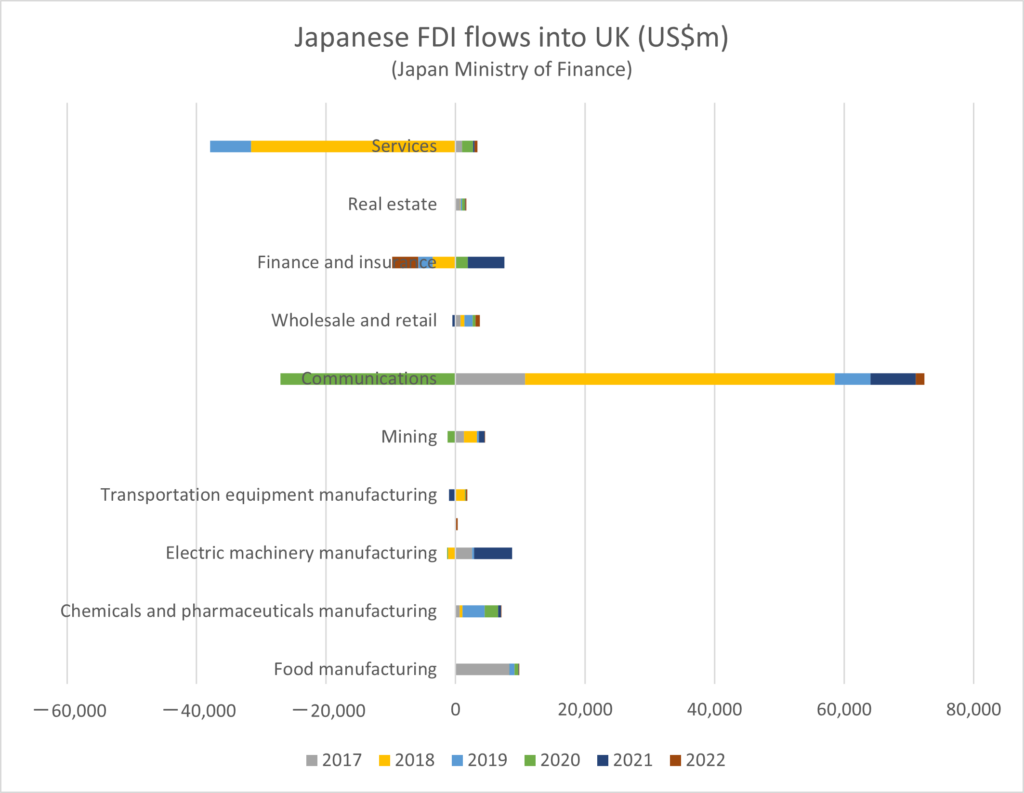

ここ数年、英国における日本の対外投資について、ずっと腑に落ちないことがあります。2016年以降、日本企業による英国の「通信」分野への純投資額は550億ドルで、次に多かった食品製造業への純投資額の3倍以上にのぼっています。

英国の食品製造業への買収・投資は、私の知る限りでも、全英食品(Taiko Foods)やYO! Sushiを買収したゼンショー、Branston、Haywards、Sarsonsなど英国ブランドを取得したミツカン、Seabrook Crispsを買収したカルビー、そして水産加工業界におけるさまざまな買収など、近年いくつもありました。

では、「通信」分野には、どのような日本企業が数百億ドル規模で英国に投資したのでしょうか?日本の財務省が使う「通信業」という分類を見てみると、日本の主要プレイヤーはNTT、KDDI、ソフトバンクといった企業になります。英国での用語としては「テレコミュニケーションズ(telecommunications)」に近いかもしれません。

確かにNTTとKDDIは、近年英国でデータセンターへの投資を進めており、NTTはロンドンに日本国外のグローバル本社を設置しています。ただ、それでも数百億ドル規模の投資には到底及ばないでしょう。そうなると、残るはソフトバンクです。

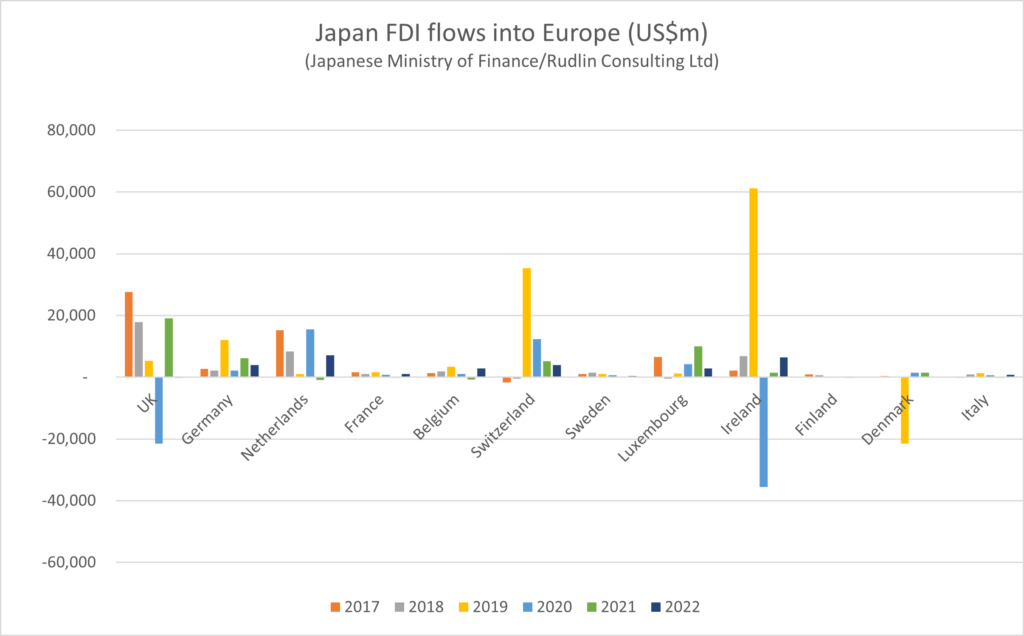

ソフトバンクは2016年に66億ドルでARMを買収しています。これは2017年の数値を説明するものかもしれません。しかしその後の数百億ドル規模の投資、そして2020年に見られた200億ドル以上の大規模な資金引き上げは何だったのでしょうか。おそらく、ソフトバンク・ビジョン・ファンドによる資金の出入りだと推測されます。ロンドンに本拠を置くSoftBank Investment Advisersが運用しているためです。

もう一つの謎は、サービス業分野での投資動向です。2016年には330億ドルが英国に投資されたのに対し、2018年にはそのうちの320億ドルが引き上げられ、純投資額はわずか6.61億ドルにとどまりました。「サービス業」は非常に広範なカテゴリーであり、Brexitに備えて、欧州向け物流、倉庫、統括拠点機能が英国からEU域内へ移されたこと、そしてそれに伴う資本の移動が反映されている可能性があります。

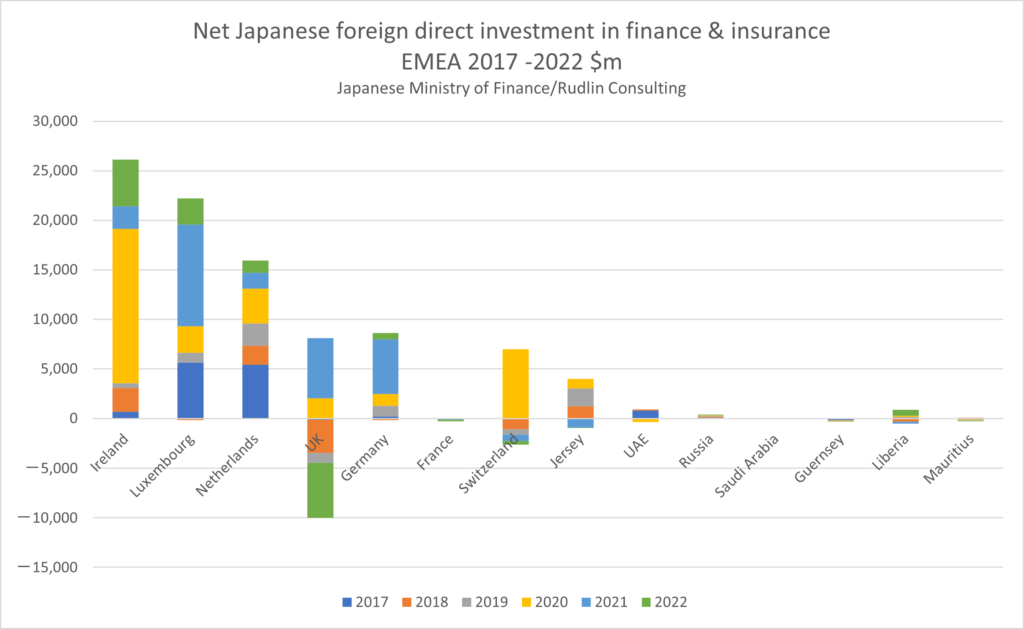

金融・保険分野では、2018年、2019年、2022年に資本引き上げがあったものの、全体としては67億ドルの純投資となっています。日付を見る限り、この純投資額は「Brexitやトラス政権の予算」にもかかわらず、という評価になるでしょう。

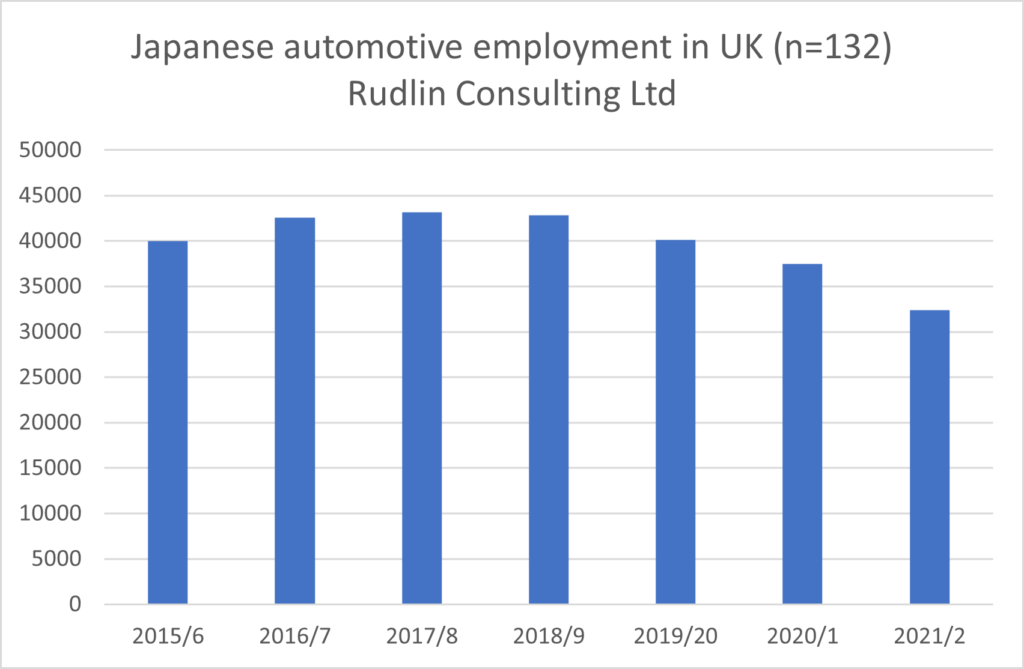

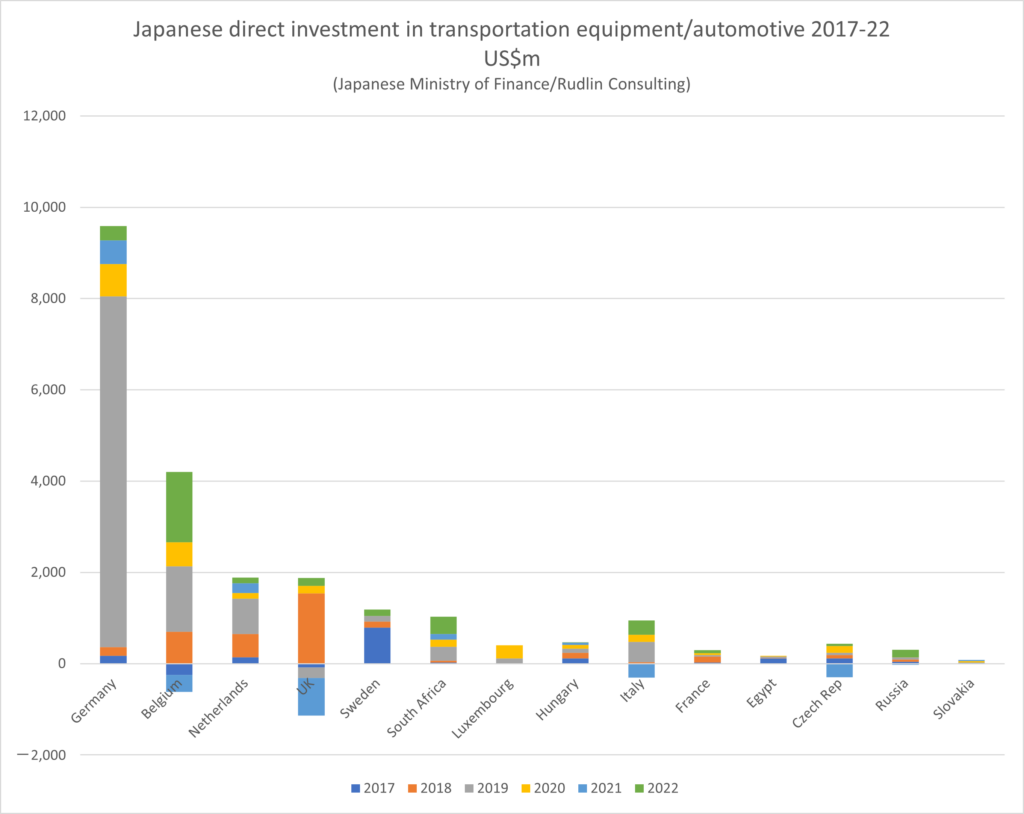

輸送用機器製造業、つまり自動車製造などでは、ホンダが2021年にスウィンドン工場を閉鎖し、関連部品サプライヤーも撤退するなど、一部で資本引き上げが起こりました。しかし2024年の20億ドルの投資に助けられ、2016年以降の純投資額は30億ドルの黒字です。ただし、これを上回る純投資が、サービス業以外のほとんどの分野で見られます。

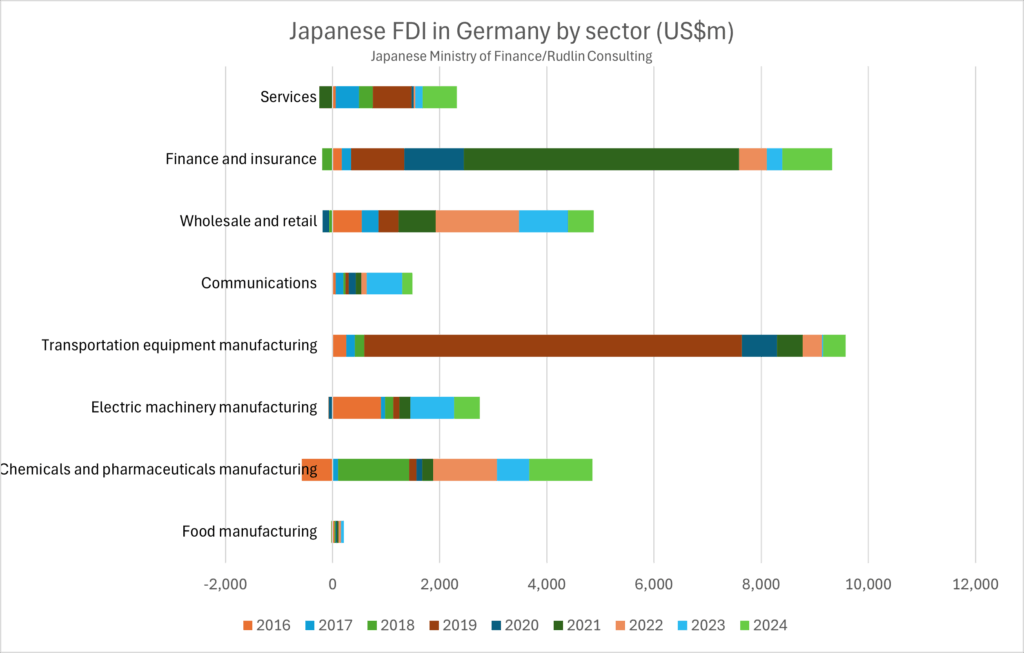

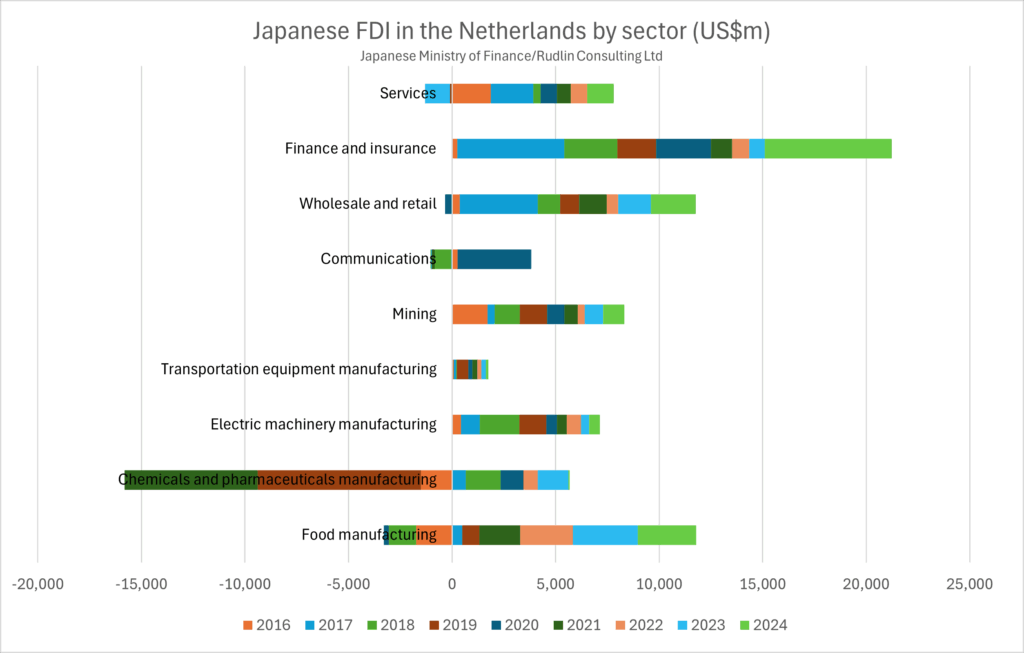

比較のために、ドイツおよびオランダへの主要な投資状況を以下に示します:

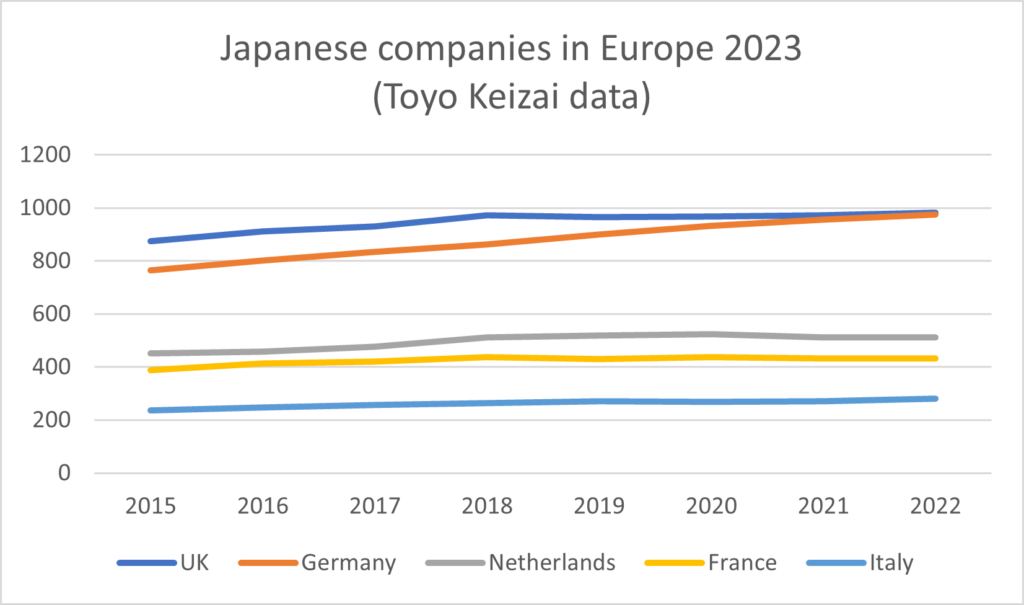

分野別に見ると、「金融・保険」分野では、オランダがBrexitの最大の恩恵を受けており、純投資額は210億ドル。ドイツは90億ドル、英国は67億ドルにとどまります。

「輸送用機器製造」分野では、ドイツが明らかに優位に立っており、2016~2024年の純投資額は95億ドル。これに対し、英国は37億ドル、オランダは17.5億ドルです。なお、ドイツには日本の完成車メーカーの工場は存在しないにもかかわらずです。

「通信」分野への日本企業からの投資では、英国の550億ドルという数字は、オランダの28億ドル、ドイツの15億ドルを大きく上回ります。これは明らかに、英国に本拠を置くソフトバンク・ビジョン・ファンドによる資金の流れが反映された数字であり、英国の通信インフラ自体への実質的な投資ではないことを裏付けているようにも見えます。もし、これが事業判断による投資であったならば、NTTによるドイツやオランダへの同様の投資も見られたはずです。

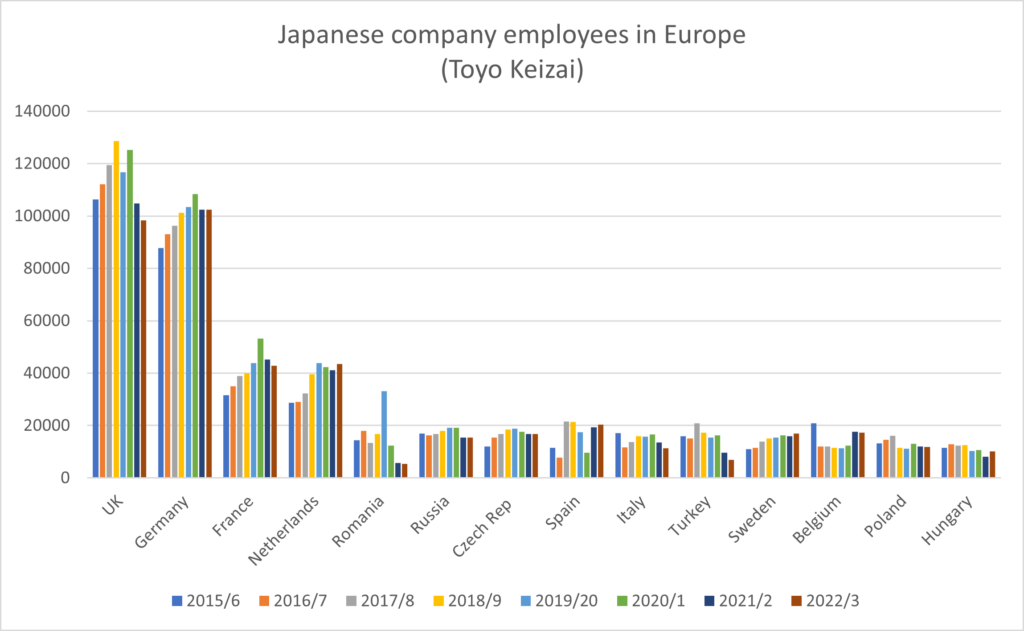

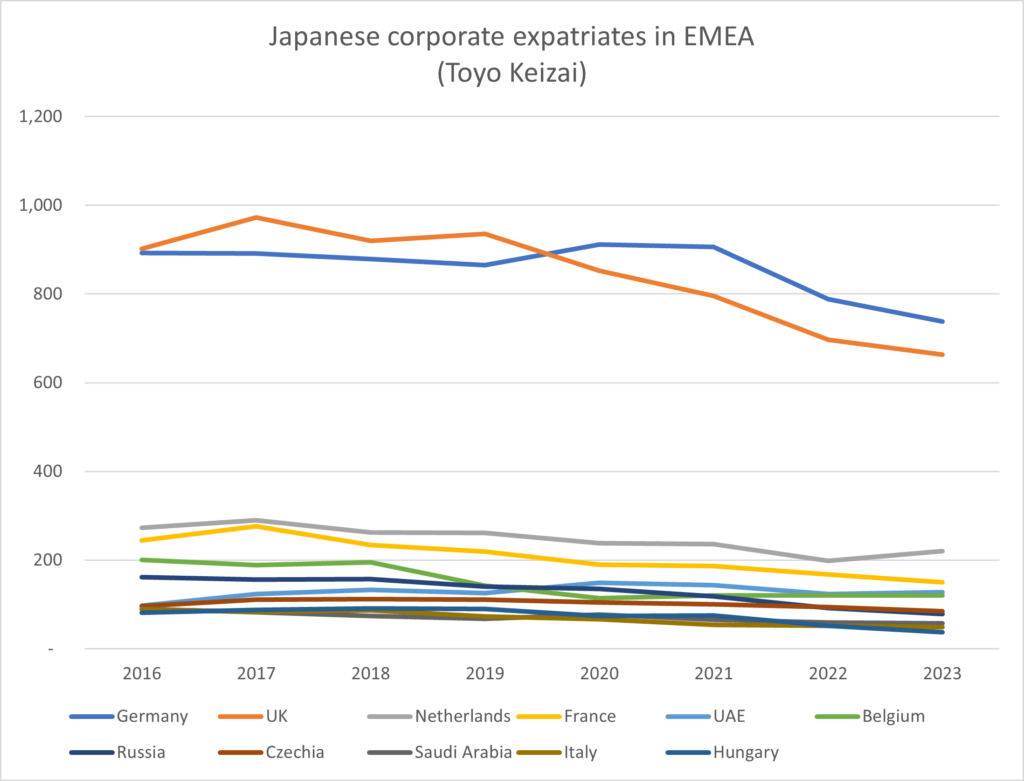

総じて、日本企業の視点から見た三国の貿易・投資上の比較優位は明確です。英国はデジタル、サービス、通信分野(ただしソフトバンクによる統計上の歪みを含む)、ドイツは自動車・化学系製造業および法人向け銀行業務、オランダは食品製造分野の強みに加え、税制上有利なEU域内の金融サービス本社の新拠点としての地位を確立しつつあります(ただし、製造業に比べ雇用効果は限定的)。

英国およびEMEAの金融サービス分野における日本からの海外直接投資に関するさらなる洞察については、「英国・EMEAにおける日本の金融サービス 2025年版」レポートおよびディレクトリをこちらからご購入・ダウンロードいただけます。

For more content like this, subscribe to the free Rudlin Consulting Newsletter. 最新の在欧日系企業の状況については無料の月刊Rudlin Consulting ニューズレターにご登録ください。

Read More