住友重機械工業がオランダに新しいヨーロッパ本部を開設

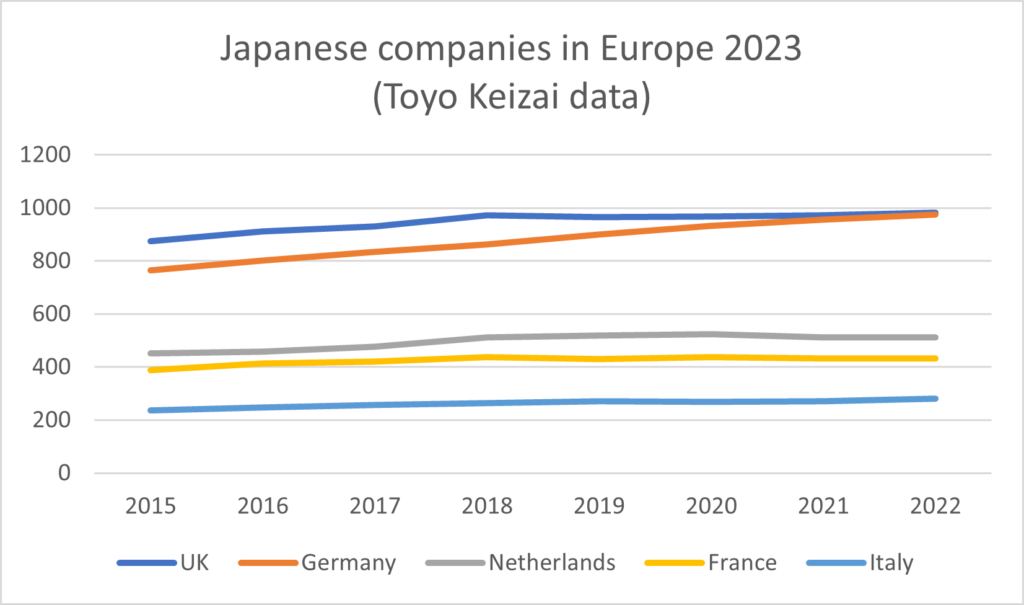

住友重機械工業は、クリオジェニクス、エネルギー、ギア、モーター、射出成形機など、さまざまな分野でヨーロッパ全体で4,300人以上の従業員を雇用しています。2019年にイギリスのインバーテック、2018年にイタリアのラフェルト、2017年にオランダのFWエネルギーを買収しました。

これまで、これらの子会社は日本の本社に直接管理されていましたが、2024年1月から、オランダに拠点を置く新しいヨーロッパ本部、住友重機械工業ヨーロッパによって管理されます。地域本部は営業、会計、調達関連のサポートを提供するとともに、ガバナンスを強化することを目的としています。

For more content like this, subscribe to the free Rudlin Consulting Newsletter. 最新の在欧日系企業の状況については無料の月刊Rudlin Consulting ニューズレターにご登録ください。

Read More